日 本 ポ ー 学 会 (The Poe Society of Japan)

第4回年次大会・第5回総会プログラム

日時 2011年9月17日(土)

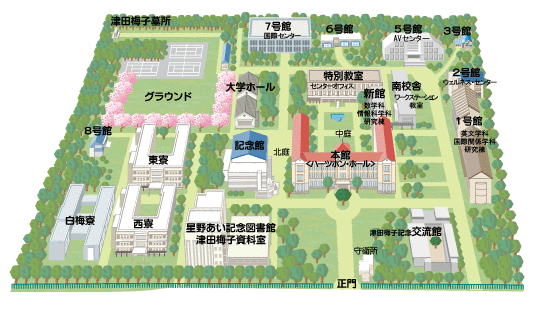

会場 津田塾大学5号館(AVセンター) 〒187-8577 東京都小平市津田町2-1-1

交通アクセス―

西武国分寺線 鷹の台駅下車 徒歩約8分

大学ホームページより―

・交通アクセス <http://www.tsuda.ac.jp/contents02.php?contents_id=ydzYkgFkKxXI>

・キャンパス案内 <http://www.tsuda.ac.jp/contents02.php?contents_id=36krYM5i3JfU>

主会場は5号館(AVセンター)5101教室です

9:00〜10:00 役員会(1号館 言語文化研究所 1108教室)

10:00 受付開始

10:15 開会

開会の辞 日本ポー学会会長 巽 孝之

会場校挨拶 津田塾大学学長 飯野 正子

総合司会

福島 祥一郎 (日本ポー学会事務局・東京電機大学)

10:30〜11:50 研究発表

1.司会・伊藤 詔子(松山大学)

センセーショナルな<赤>と芸術創造――“The

Pit and the Pendulum”再考

村上 恵梨花(福岡女子大学[院])

2.司会・伊藤 詔子

“A Tale of the Ragged Mountains” における風景

岡本 晃幸(関西学院大学)

12:50〜15:20 シンポジアム「エドガー・アラン・ポーと映像文化」

司会 辻 和彦(近畿大学)

講師 高橋 綾子(長岡科学技術大学)

高橋

俊(高知大学)

西山

智則(埼玉学園大学)

15:40〜16:40 特別講演

柏木 博(武蔵野美術大学)

司会 巽 孝之(慶應義塾大学)

「ポーと室内デザイン」

16:50〜17:10 総会

17:10 閉会の辞 日本ポー学会副会長 伊藤 詔子

17:30〜19:30 懇親会会場 津田塾大学 大学ホール 会費 6,000円(学生3,000円)

お知らせ

* 1号館大会議室を一般会員の休憩室とします。

* 1号館言語文化研究所1109教室を発表者の控え室とします。大学内の食堂およびカフェは、大会当日、休業しています。西武国分寺線鷹の台駅の周辺にコンビニエンス・ストアが2軒あります。

* 懇親会の出欠について、Newsletter同封のはがきで9月8日までに必着となるようご連絡ください。

* 当日はNewsletter No.8をお持ちください。

* 会員以外の方も来聴歓迎です。お誘いあわせの上ご参会ください。

研究発表概要

センセーショナルな<赤>と芸術創造――“The Pit and the Pendulum”再考

村上恵梨花

“A Predicament” (1838) のPsycheは時のギロチンにかけられた。その後の “The Pit and the Pendulum” (1843) の語り手はギロチンを免れ、死をめぐる物語を紡ぎ続ける。絶えず<壁>に阻まれる蜘蛛の芸術家Poeは、“the

poetics of extinction” (Brown,1995) の実践として、魂の高揚と魂の恐怖との間で、影と沈黙の言葉を壁に刻む。ギロチンの失敗後、執念深く迫る壁は赤い壁として語られるところに本作の意義が見出せる。そこでこの壁物語におけるPoeの言葉の力と<赤>との関係を問わねばならない。

発表では、まず本作と“The Masque of the Red Death” (1842)における<赤>に注目し、St. Armand (“Poe’s Unnecessary Angel,” 1981) が主張するPoeの反エマソン性の立場を確認する。次にElmer (“Terminate or Liquidate?” 1995) に依拠し、<赤>をめぐるPoeのセンセーショナル性を明らかにする。最後に、本作の語り手の分析力を根拠に、天邪鬼の棲息する獄舎の<赤>の表現はEurekaの世界と至近距離にあることを指摘する。

“A

Tale of the Ragged Mountains” における風景

岡本晃幸

独立以後に様々な事物に独自のナショナル・アイデンティティを求める19世紀のアメリカにおいて、風景は特別な意味を持っていた。Edgar Allan Poeも複数の作品において風景を主題として扱い、また批評家たちもPoe文学における風景に関して様々な研究を行ってきた。しかし、“A Tale of the Ragged Mountains” (1844) が風景との関連で取り上げられることはほとんどなかった。この短編では、主人公Augustus Bedloeが迷い込む1780年のインドの街並みの描写に“picturesque”という単語が実際に使われており、Bedloeが山を散策する場面では、かすかにではあるが、風景が女性化されていると読み取ることが出来る。また、インドの場面には一瞬 “an effeminate-looking person” があらわれる。Poeが描く風景、もしくは庭園が女性との関係においてしばしば論じられることを考慮した場合、この女性化された風景、あるいは女性化された男性は何を意味するのだろうか。本発表ではこの短編を、風景という視点から再考してみたい。

シンポジアム 全体趣旨・個別趣旨

序論――ポーの十九世紀と映像の二十世紀

辻 和彦

19世紀アメリカ人作家エドガー・アラン・ポーは、人が日常において通常は経験しえないはずの異様な体験を、豊かな描写力で描くという点において、他の追従を許さない。極限の恐怖体験。誰も目にしたことがない異世界。常識をうちやぶり蘇る死者。人間の理解を越えるような自然の猛威。こうしたものを、あたかも自分自身の目で目撃し、体験したかのような臨場感でもって、ポーはその作品群の中で次から次へと描きつづけた。

今日こうした彼の作品傾向は、20世紀以降の文化において特に華やかな位置を占める「映像」との親和性が非常に高いように思われる。特に近年技術力が飛躍的に高くなり、また安価になってきたVFXのおかげで、映画やドラマにおいて、いとも簡単に「ありえない」映像が大量生産されることになった今、あらためて「ありえない」世界を近代小説において本格的に描こうとした第一人者のポーを顧みることは、大切なことではないだろうか。

広く知られているように、ポー作品が直接大量に映像に「翻訳」されたのは、60年代のAIP製作作品においてであった。それらは「低予算映画の王者」とも言われるロジャー・コーマンがプロデュースし、あるいは直接自らが監督したものである。今となってはこうした作品群は、直接的な映像とポーとの関連を示す文化遺産として重要であるが、シンポジウム冒頭では、むしろ読者に視覚的臨場感を引き起こし、特に現代の読者には先に述べたような映像との違和感なきマッチングを引き起こす、「死者の蘇り」や「水難」といった主題に関する彼の文学的想像力に着眼し、三人の発表者による各論への導入部を形成したいと考える。

ポーの「イメージ」とアメリカ現代詩

高橋 綾子

ジェーン・ハーシュフィールドは2006年ベスト・アメリカン・ポエトリーに選ばれた詩集After(2006)において、「ポー:一評価」を収めている。ポーが「大鴉」を執筆したと言われる、ニューヨークの芸術家たちのコロニー、ヤドゥー。彼女はここで、19世紀に生きたポーを想いこの詩を書いた。ポーが成し遂げた発見のプロセスを称賛しながら、ポーの生きた時間を縦軸として、広大な空間の物語を展開する詩である。本発表は、ポーの多様で複雑な業績の中から、ポーの〈イメージ〉がアメリカ現代詩にどう関与し、変遷を遂げたかについて跡付け、考察を行うものである。ポーの詩「ユラリウム」は、物語性と同時に音楽性に富み、マラルメにより評価された象徴詩である。ポーはフランス象徴派に偶然にも評価され、やがて、フランス象徴派に影響を受けたアメリカ詩人たちにより、アメリカ現代詩の基層をなすことになる。フランス語に堪能、フランス象徴派の影響を受けたウィリアム・カーロス・ウィリアムズは、イマジスト詩人で、アメリカ現代詩の父である。その所以はウィリアムズが、散文詩をはじめとする現代に続く自由な詩の形式を実践し、20世紀後半以降のアメリカ詩人たちに大きな影響を与えたためである。また、マリアン・ムーアはフランス象徴派の影響を受け、イマジストの女性詩人でもあり、彼女の詩には生物がたびたび登場する。ポーの象徴性を、ウィリアムズとムーアの〈イメージ〉を経由して跡付けたい。さらに、ポーの『ユリイカ』とイマジズムの言語表現における新規性について考察したい。最後に、「ポー:一評価」におけるハーシュフィールドの環太平洋文学的想像力に触れながら、アメリカ現代詩におけるポーの〈イメージ〉の変遷を跡付けてみたい。

〈恐怖〉の表象――ポー・アメリカ・中国

高橋 俊

エドガー・アラン・ポー作品の主要なテーマが〈死〉、そしてそこから噴出する〈恐怖〉であることは、(私のような素人にも)広く知られている。逆に言うと、我々は、ポー作品を読み、またポー作品を原作とした映画を見ては、そこに〈恐怖〉を読みとるように陶冶された、そうした文脈を生きている。さて、では人々がなにに〈恐怖〉を感じるか、というのは、むろん本質的に固定化されたものではない。時代や文化において〈恐怖〉はまったく違った様相を示す。あるいは、一般的に〈恐怖〉の一番の淵源となるであろう〈死〉が、そのまま〈恐怖〉につながるというのも、ある一定の文脈に沿ってこそ、である。本発表は、私の研究対象である中国における〈恐怖〉をポー作品・映画にぶつけることで、ポーにおける〈恐怖〉を新たに考え直す、その手がかりとしたい。経済発展がめざましく、いまやアメリカとともにG2と称される中国であるが、その思考の枠組みは、我々が普段親しんでいるものとは大きく異なることが多々あり、研究者を当惑させることも多い。しかし一方で、彼らの思考を追うことは、西側世界の「常識」に揺るぎを与えることにもつながりうるのである。それぞれの〈恐怖〉の表象を読み解き、比較することで、ポー作品の〈恐怖〉の本質を浮かび上がらせることができれば幸いである。

ポーの子供/怪物たち――映画と悪夢の表象をめぐって

西山 智則

2010年に公開された映画『リミット』は、イラクにおいて身代金目的で誘拐され、生き埋めになったアメリカ人の運命を描くものである。目を覚ますと土中の箱のなかで、手元にあるのは携帯、ライターと、ポーの「早まった埋葬」を連想させる『リミット』は、ビルの倒壊で生き埋めになった被害者たちの脱出を描くオリバー・ストーン監督『ワールド・トレード・センター』よりも、悪夢から覚めることなく閉塞状態に陥ったアメリカの苦悩を描き出す。救出の光にも裏切られるこの作品世界は、ロジャー・コーマンらの原作映画よりも、ポーの深層の恐怖に近い。

アメリカという帝国が無限に拡大していた時期に、『ユリイカ』で収縮する宇宙を描いたポーは、「アモンティリャアドの酒樽」「黒猫」などで嫌悪する相手を塗りこめる物語を書き、様々なアレンジで多くの映画化がなされた「アッシャー家の崩壊」では閉じられた家と生きながらの埋葬を扱い、閉じられた空間にこだわり続けていた。密室殺人のトリックを取り入れた「モルグ街の殺人」もまた、閉ざされた場所の物語である。

母娘を虐殺する犯人オランウータンは奴隷の反乱や人種の混淆の脅威を表象するが、同時多発テロ時に倒壊した世界貿易センタービルは、1976年のリメイク版でキングコングが美女をさらい登ったビルでもあった。1933年版、2005年版ではエンパイア・スティト・ビルで、キングコングは三度、帝国の覇権を象徴するビルの頂で咆哮し、『猿の惑星』では浜辺で自由の女神が朽ち果てた地球を猿たちが支配する。キングコングが吼えた世界貿易センタービルを崩壊させた怪物的犯罪者ビンラディンは、先ごろコングのように射殺されたが、反乱を企てるこのAPEたちはE.A.Pの落とし子かもしれない。

ポーのテクストに跳梁するオランウータン、黒猫、大鴉、あるいは蘇る死者など。こうした怪物たちはいかに映画に引き継がれているのだろうか。原作を基にした映画だけではなく、ヒッチコックの『鳥』で校庭に群れる鴉など、ポーが「黒い影」を落としたモンスターたちを、猿を中心にすえ映画の中から探ってみたい。